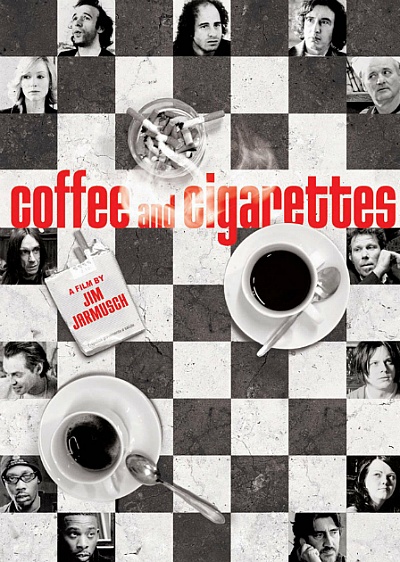

커피와담배.Coffee and Cigarettes.2003.BW

짐 자무쉬의 걸쭉한 입담 - 커피와 담배 (Coffee and cigarettes, 2003)

커피에 관한 글을 쓰다가, 그 중의 한 대목으로 짐 자무쉬의 <커피와 담배>를 소재로 하고 싶었으나, 10여 년 전에 봤던 기억은 희미할 뿐이었다. 어렴풋이 흑백 화면이 떠오르고 뿌연 담배 연기와 어우러진 커피가 전부였다. 그래서 다시 보게 되었다. 그제서야 조금씩 옛 기억이 떠오르고, 각 에피소드마다 (당시에는 몰랐던) 예사롭지 않은 등장인물을 새삼스럽게 확인했고, 커피에 얽힌 온갖 소문이나 미처 확인할 수도 없는 가설이 마구마구 쏟아졌다. 이른바 믿거나 말거나 식의. 그 자체로도 흥미롭다. 각본을 쓴 짐 자무쉬의 걸쭉한 입담이 느껴질 만큼.

짐 자무쉬의 작품을 볼 때마다 늘 인상적으로 각인이 되는 게 있다. 이를테면, 마치 시대와 함께 하는 듯한 음악, 그러니까 현실을 음악으로 묘사하는 안목의 깊이이다. 곧, 시대를 절묘하게 음악과 결부시키는 점을 꼽고 싶다. 또 하나 더 더하자면, 다양한 인맥을 활용한 듯 캐스팅이 남다르다는 점이다. 캐릭터에 가장 어울리는 배역을 선정할 수 있는 것도 감독의 능력이다. 여기에 신선한 소재를 뒤에서 받혀주는 음악의 효과를 십분 활용할 수 있다는 사실도 결코 무시하지 못할 부분이다. 특이한 소재로써 비록 공감대를 형성하지 못하는 이야기일지라도, 짐 자무쉬가 연출한 작품은 그 나름대로의 매력이 있다. 그의 작품을 많이 접하지는 못했지만, <천국보다 낯선>(1984)이 그랬고, <레닌그라드 카우보이 미국에 가다>(1989)나 <브로큰 플라워>(2005), <오직 사랑하는 이들만이 살아남는다>(2013) 등도 마찬가지였다. 결코 예사롭지 않은 소재와 표현 방식, 예의 캐스팅과 음악효과는 짐 자무쉬의 전매특허 같은 생각이 든다.

모두 11 편의 에피소드를 통해 커피와 담배가 어우러진 이야기가 쉴 새 없이 쏟아진다. 거기에 더해 화려한 캐스팅은 이 영화를 보는 재미를 톡톡히 느끼게 한다. 로베르토 베니니, 이기 팝, 톰 웨이츠, 빌 머레이, 케이트 블란쳇, 스티브 부세미 등을 한 영화에서 본다는 것 자체도 무척 이례적이다.

끊임없이 쏟아지는 대화는 주로 커피와 담배에 관해서다. 수다를 떨듯, 어떻게 이렇듯 다양한 이야기가 이어질까, 하며 신기하기도 했다. 묘사보다는 대화 위주의 형식이니만큼, 인물들 사이의 대화 속에 모든 게 녹아 있다. 만약 이런 형식의 영화에 대화마저 진부하다면 아마도 가치는 떨어졌을 것이다. 어떻게 보면, 영화의 문법을 무시한 것이라고도 볼 수 있다. 일종의 실험영화 같은 느낌도 지울 수 없다.

너, 담배 피우니? 응, 커피를 마실 때만. 이 대화에서는 실제로 짐 자무쉬가 커피를 마실 때만 담배를 피우거나 그런 사람을 안다는 얘기다. 담배와 커피는 너무 잘 어울려요, 라는 대사를 접하면, 실제로 어느 게 먼저인지 모를 만큼 둘은 서로 어울리는 부분이 있다. 커피를 너무 많이 마신다고 하자, 커피는 건강에 좋지, 하며 엉뚱한 얘기를 거리낌없이 내뱉기도 한다. 손을 떨면서 커피와 담배를 번갈아 마시는 로베르토 베니니의 연기를 보면, 건강과는 무관한 듯 보이지만 말이다. 아무튼 그 인과관계는 밝혀지지 않았지만 어느 부분에서는 사실이기도 하다. 잠자기 전에 커피를 마시면 꿈꾸는 속도가 빨라진다는 대사에서는 할 말을 잃기도 했다. 과연 그럴까, 하고. 대개는 불면증을 호소하는데 말이다.

이기 팝과 톰 웨이츠가 나오는 장면에서는, 유명한 뮤지션의 속 얘기를 훔쳐보는 재미도 있다. 쥬크박스에 너의 음악은 없다며 은근히 서로의 인기를 깎아 내리는 장면에서는 가장 인간적인 냄새도 풍긴다. 청춘의 한 때를 톰 웨이츠의 음악을 들으며 보냈는데, 톰 웨이츠의 담배 얘기는 그를 더욱 친근하게 여기게도 했다. 금연의 미학은 한 대쯤 피워도 괜찮다는 너스레 앞에서는 웃음이 새나왔다.

다시 본 <커피와 담배>에서 새롭게 삶의 깊이도, 은근한 세태의 비판도 읽혀진다.

(2018.3.8)

http://blog.naver.com/hpalian/221246187660

커피와담배.Coffee and Cigarettes.2003.1080p.BW

https://youtu.be/87JqUwRo7t8

커피에 관한 글을 쓰다가, 그 중의 한 대목으로 짐 자무쉬의 <커피와 담배>를 소재로 하고 싶었으나, 10여 년 전에 봤던 기억은 희미할 뿐이었다. 어렴풋이 흑백 화면이 떠오르고 뿌연 담배 연기와 어우러진 커피가 전부였다. 그래서 다시 보게 되었다. 그제서야 조금씩 옛 기억이 떠오르고, 각 에피소드마다 (당시에는 몰랐던) 예사롭지 않은 등장인물을 새삼스럽게 확인했고, 커피에 얽힌 온갖 소문이나 미처 확인할 수도 없는 가설이 마구마구 쏟아졌다. 이른바 믿거나 말거나 식의. 그 자체로도 흥미롭다. 각본을 쓴 짐 자무쉬의 걸쭉한 입담이 느껴질 만큼.

짐 자무쉬의 작품을 볼 때마다 늘 인상적으로 각인이 되는 게 있다. 이를테면, 마치 시대와 함께 하는 듯한 음악, 그러니까 현실을 음악으로 묘사하는 안목의 깊이이다. 곧, 시대를 절묘하게 음악과 결부시키는 점을 꼽고 싶다. 또 하나 더 더하자면, 다양한 인맥을 활용한 듯 캐스팅이 남다르다는 점이다. 캐릭터에 가장 어울리는 배역을 선정할 수 있는 것도 감독의 능력이다. 여기에 신선한 소재를 뒤에서 받혀주는 음악의 효과를 십분 활용할 수 있다는 사실도 결코 무시하지 못할 부분이다. 특이한 소재로써 비록 공감대를 형성하지 못하는 이야기일지라도, 짐 자무쉬가 연출한 작품은 그 나름대로의 매력이 있다. 그의 작품을 많이 접하지는 못했지만, <천국보다 낯선>(1984)이 그랬고, <레닌그라드 카우보이 미국에 가다>(1989)나 <브로큰 플라워>(2005), <오직 사랑하는 이들만이 살아남는다>(2013) 등도 마찬가지였다. 결코 예사롭지 않은 소재와 표현 방식, 예의 캐스팅과 음악효과는 짐 자무쉬의 전매특허 같은 생각이 든다.

모두 11 편의 에피소드를 통해 커피와 담배가 어우러진 이야기가 쉴 새 없이 쏟아진다. 거기에 더해 화려한 캐스팅은 이 영화를 보는 재미를 톡톡히 느끼게 한다. 로베르토 베니니, 이기 팝, 톰 웨이츠, 빌 머레이, 케이트 블란쳇, 스티브 부세미 등을 한 영화에서 본다는 것 자체도 무척 이례적이다.

끊임없이 쏟아지는 대화는 주로 커피와 담배에 관해서다. 수다를 떨듯, 어떻게 이렇듯 다양한 이야기가 이어질까, 하며 신기하기도 했다. 묘사보다는 대화 위주의 형식이니만큼, 인물들 사이의 대화 속에 모든 게 녹아 있다. 만약 이런 형식의 영화에 대화마저 진부하다면 아마도 가치는 떨어졌을 것이다. 어떻게 보면, 영화의 문법을 무시한 것이라고도 볼 수 있다. 일종의 실험영화 같은 느낌도 지울 수 없다.

너, 담배 피우니? 응, 커피를 마실 때만. 이 대화에서는 실제로 짐 자무쉬가 커피를 마실 때만 담배를 피우거나 그런 사람을 안다는 얘기다. 담배와 커피는 너무 잘 어울려요, 라는 대사를 접하면, 실제로 어느 게 먼저인지 모를 만큼 둘은 서로 어울리는 부분이 있다. 커피를 너무 많이 마신다고 하자, 커피는 건강에 좋지, 하며 엉뚱한 얘기를 거리낌없이 내뱉기도 한다. 손을 떨면서 커피와 담배를 번갈아 마시는 로베르토 베니니의 연기를 보면, 건강과는 무관한 듯 보이지만 말이다. 아무튼 그 인과관계는 밝혀지지 않았지만 어느 부분에서는 사실이기도 하다. 잠자기 전에 커피를 마시면 꿈꾸는 속도가 빨라진다는 대사에서는 할 말을 잃기도 했다. 과연 그럴까, 하고. 대개는 불면증을 호소하는데 말이다.

이기 팝과 톰 웨이츠가 나오는 장면에서는, 유명한 뮤지션의 속 얘기를 훔쳐보는 재미도 있다. 쥬크박스에 너의 음악은 없다며 은근히 서로의 인기를 깎아 내리는 장면에서는 가장 인간적인 냄새도 풍긴다. 청춘의 한 때를 톰 웨이츠의 음악을 들으며 보냈는데, 톰 웨이츠의 담배 얘기는 그를 더욱 친근하게 여기게도 했다. 금연의 미학은 한 대쯤 피워도 괜찮다는 너스레 앞에서는 웃음이 새나왔다.

다시 본 <커피와 담배>에서 새롭게 삶의 깊이도, 은근한 세태의 비판도 읽혀진다.

(2018.3.8)

http://blog.naver.com/hpalian/221246187660

커피와담배.Coffee and Cigarettes.2003.1080p.BW

https://youtu.be/87JqUwRo7t8

하늘

하늘